Qui dit automne dit Halloween et bien évidemment les déguisements de petites sorcières. N’est-ce pas la saison parfaite pour se préparer un bon bouillon magique et caresser son chat noir ?

Mais après tout, pourquoi parle-t-on autant des sorcières à Halloween ? Enfin je veux dire, font-elles si peur que cela ? J’aurai tendance à dire que oui, surtout lorsque nous sommes enfant. Quand j’étais petite, la nuit, je me cachais sous la couette car j’avais peur qu’une méchante sorcière sorte de dessous mon lit, comme la vilaine sorcière de Blanche-Neige (et j’imagine que je n’étais pas la seule… si ?). Dès notre plus jeune âge, nous rencontrons des sorcières que ce soit dans les dessins animés ou encore les livres de l’école (petite pensée pour La sorcière de la rue Mouffetard).

Mais à vrai dire, l’imagerie de cette femme aux pouvoirs magiques a vraisemblablement toujours existé.

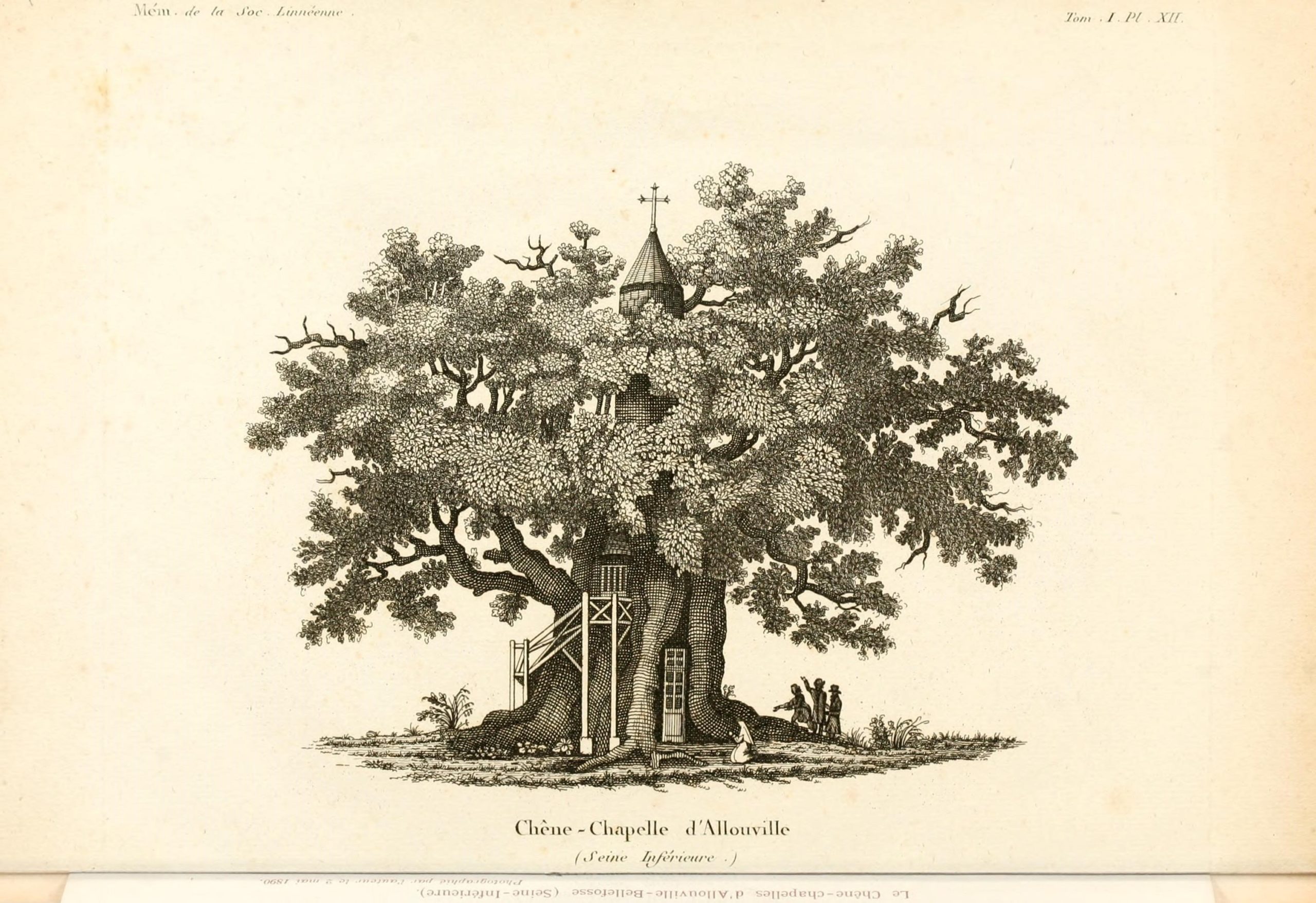

C’est le cas dès l’Antiquité. Chez nos amis les grecs, la sorcière est par exemple incarnée par Circé dans L’Odyssée d’Homère. C’est une femme puissante qui transforme les hommes en porcs pour lui tenir compagnie. Elle incarne donc la puissance mais aussi la terreur. Ulysse doit faire preuve de ruse pour ne pas terminer comme son équipage.

En déroulant le fil de l’histoire, nous pouvons nous rendre compte que les sorcières n’avaient pas toujours une image bienveillante. Au Moyen Âge, les femmes accusées de sorcellerie doivent payer une amende sous le règne de Clovis. Avec le code de Charlemagne, elles ne risquent « seulement » que la prison et le lynchage en public. C’est au XIVe siècle que débutent des procès de sorcellerie bien plus sévères. Les pauvres femmes subissent un jugement qui les accablait de tous les torts. Par exemple, si la sorcière niait devant le juge, elle mentait forcément et elle était brûlée. Si elle avouait, elle était aussi brulée. Plus tard, les accusées subissent également des tortures visant à les faire avouer plus rapidement en leur promettant une libération bien évidemment mensongère. Une femme suspectée d’être une sorcière était interrogée de plusieurs manières. Un des moyens pour savoir si une accusée était une sorcière consistait à la jeter nue à l’eau, les mains et pieds attachés ensemble pour l’empêcher de surnager. Une sorcière étant, en théorie, plus légère que l’eau, si elle flottait, elle était aussitôt repêchée et brûlée vive. Si elle se noyait, c’est qu’elle était morte innocente. Il était donc impossible de survivre si une personne était accusée de sorcellerie…

Les sorcières provenaient de la classe populaire. Les femmes des classes privilégiées ont donc échappé aux persécutions, même si le scandale a parfois éclaboussé la Cour, comme ce fut le cas lors de l’affaire des poisons (série d’empoisonnement survenus entre 1676 et 1682 sous le règne de Louis XIV).

L’historien Brian P. Levack estime que près de 110 000 procès pour crimes de sorcellerie ont eu lieu en Europe en cinq siècles. 80% des accusés étaient des femmes et 85% des condamnés étaient également des femmes. Les hommes qui étaient accusés de sorcellerie avaient pour la plupart un lien avec les femmes qui étaient accusées…

Les sorcières nourrissent l’imaginaire populaire mais elles permettent également d’évoquer la société moderne. La chasse aux sorcières, durant la Renaissance, sert de métaphore pour comprendre l’ordre social. C’est immédiatement après l’expulsion des Juifs d’Europe de l’Ouest que commence la chasse aux sorcières, accusées de posséder des caractéristiques physiques démoniaques, tout comme les Juifs. L’image de la vieille femme hideuse au nez crochu évoque aussi l’archétype fantasmé du Juif malveillant, née en Angleterre au XIIe siècle et propagée lors des croisades. Image que nous gardons d’ailleurs aujourd’hui, propulsée par les contes pour enfants.

Le premier à réhabiliter les sorcières est Jules Michelet qui leur consacre un livre en 1862. Il a voulu ce livre comme un « hymne à la femme, bienfaisante et victime ». Michelet choisit de faire de la sorcière une révoltée en même temps qu’une victime et il réhabilite la sorcière à une époque où elle avait totalement disparu derrière l’image du diable. Dans ce livre, Michelet accuse l’Église d’avoir organisé cette chasse aux sorcières, pas seulement au Moyen Âge mais aussi au XVIIe et XVIIIe siècles. Le livre eut des difficultés à trouver un éditeur et provoqua un scandale.

Mais, pour répondre à ma question de ce début d’article, pourquoi parle-t-on de sorcières à Halloween ? C’est vrai, nous sommes en droit de nous demander en quoi elles participent à cet univers horrifique de cette fin d’octobre. Et bien l’origine de cette raison est tout à fait hasardeuse : les imprimeurs de cartes de vœux, à la fin du XIXe siècle, se sont mis à ajouter des sorcières sur leurs cartes. Ils pensaient qu’elles feraient d’excellentes créatures dont on raffole tant à Halloween. Et ils ont eu raison.

Petit à petit, l’image de la sorcière change à travers le temps. Elle peut être malveillante comme dans les films de Walt Disney, parfois belle comme Maléfique ou bien hideuse comme la méchante reine de Blanche-Neige (oui c’est un traumatisme). Mais ses pouvoirs fascinent également et permettent de développer notre imagination sur l’univers des possibles. C’est pour cela que sont écrites des œuvres comme Harry Potter qui participent de cette fascination pour le monde magique de la sorcellerie.

Et vous, avez-vous déjà eu peur des sorcières ?

Coralie Gay