Cela fait maintenant deux semaines que la polémique autour de Fuck Abstraction ! s’est tue. Le tribunal administratif de Paris a conclu le débat judiciaire en déboutant les associations de protection de l’enfance, et en reconnaissant à Miriam Cahn un contexte de production et d’exposition qui garantit une juste compréhension de son œuvre, éloignée de toute lecture pédopornographique. Sans prendre ici position sur un débat déjà passé, tranché et enterré, il peut être intéressant de déplacer toute cette affaire sur un autre plan.

Si le sens de l’œuvre – et ce faisant, sa légalité – ont fait débat, tous les camps se sont accordés sur son caractère choquant. Tant les adversaires du tableau, qui y voyaient un contenu attentant aux droits de l’enfant, que Miriam Cahn elle-même, qui désirait dénoncer l’utilisation de la sexualité comme arme de domination en temps de guerre. Mais une œuvre d’art a-t-elle encore besoin aujourd’hui de choquer le spectateur ?

Il est toujours fréquent d’entendre, en se promenant dans les salles académiques du musée d’Orsay, des visiteurs se gausser. C’est ridicule, trop kitsch, trop coloré, trop délirant. Plus adapté à notre sensibilité contemporaine.

Léon Bénouville, Martyrs chrétiens entrant à l’amphithéâtre, Paris, musée d’Orsay. Crédit : CC BY-SA 2.0 FR. Léon Comerre, Le Déluge, Nantes, musée des Beaux-Arts.

Si nous essayons cependant d’imaginer le contexte de réception de n’importe quelle grande machine académique, c’est tout autre chose : le Salon bondé, une toile spectaculaire accrochée bien en évidence, commentée, critiquée, dans une intense effervescence. Des couleurs souvent pétantes et des chairs en action accrochées selon un mode extrêmement cinématographique : le choc était bien réel. Je n’évoque même pas les paysages de John Martin, présentés avec moult rideaux et effets, considérés de leur temps comme des attractions plus que de l’art, ou l’Eidophusikon de James de Loutherburg. Nous nous moquons des toiles académiques et visionnons avec délectation des blockbusters à grand spectacle, sans forcément comprendre qu’ils ne sont qu’un prolongement de ces grandes machines spectaculaires. Le choc était d’autant plus réel que l’image était globalement plus rare en Occident dans la première moitié du XIXe siècle qu’à notre époque.

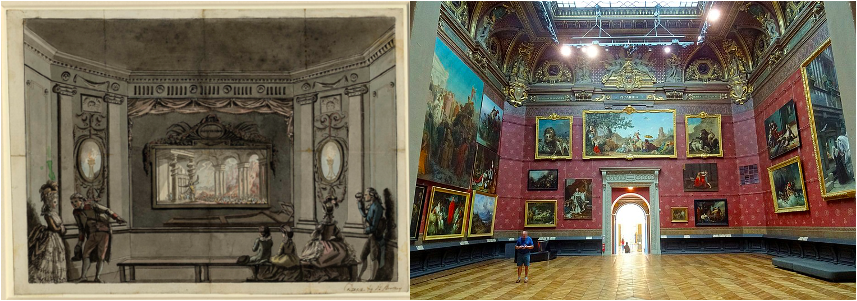

Edward Francis Burney, Vue de l’Eidophusikon, 1782, Londres, British Museum. L’Eidophusikon, création du peintre James de Loutherburg, , offrait à voir une série d’images en mouvement liées aux phénomènes de la nature. Crédit : CC BY-NC-SA 4.0 Le Grand Salon du musée de Picardie, coeur battant de l’institution amiénoise, restitue un accrochage d’oeuvres académiques du XIXe siècle dans un cadre évoquant le Salon. Le regard sur les grandes machines académiques est subitement tout autre dans un espace spécialement conçu pour elles. Crédit : Pierre Porschadel, CC BY-SA 4.0

Aujourd’hui, la société est saturée de représentations, assez souvent commerciales, au cœur d’une économie de l’attention dont le seul but est de conquérir notre temps de cerveau et de perception. Dans ce cadre esthétique qui a beaucoup évolué, reste-il pertinent de chercher absolument à attirer l’attention de son spectateur par le choc ? Cela ne fait-il pas des artistes des publicitaires comme les autres, dont le propre produit n’est que leur personnalité ?

Marcel Duchamp, Porte-chapeaux, 1964. Crédit : opacity via Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

Des commentateurs de l’affaire Miriam Cahn, sur les réseaux sociaux, jouaient l’apaisement en déclarant que l’œuvre, quelle que soit sa signification, ne laissait pas indifférent, et que c’était son but. Que c’était même le but de l’art tout entier. Mais dans une société saturée de spectaculaire, où celui-ci est facilement provoqué par une caméra et quelques effets, n’est-il pas beaucoup plus subversif de proposer un art sans choc et sans effroi ? Un art qui ne soit plus, pour reprendre la célèbre formule allemande, “tempête et passion” ? Un art qui délasse le spectateur, comme “un bon fauteuil dans lequel se reposer” dixit Matisse ? Voire même un art sans saveur, toujours exigeant dans sa qualité, mais qui simplement nous détend, visuellement et psychologiquement. Le défenseur de cette autre vision est peut-être même, de manière insoupçonnée, un artiste extrêmement renommé : Marcel Duchamp. Le ready-made adopte explicitement cette posture, éloignée de toute question de goût, et vous plonge dans un état d’indifférence totale face à l’œuvre. Paradoxalement, il n’en a été que plus choquant à sa réception, et continue parfois de questionner. Pas besoin de sang, de mutilation, d’une horreur quelconque, pas besoin de choc. Présenté en musée, le porte-bouteilles peut interroger, tout en laissant libre le spectateur, de par son “absence totale de bon ou mauvais goût”, de poursuivre sa route. Le ready-made n’oblige personne à ressentir.

Marcel Duchamp, Etant donnés: 1° la chute d’eau 2° le gaz d’éclairage, 1946-66, Philadelphie, Museum of Fine Arts. Œuvre tardive et subversive de Marcel Duchamp, Etant donnés laisse le regardeur libre de s’approcher ou non de la chambre optique cachée derrière la porte, et de regarder s’il le désire. Je laisse les plus curieux découvrir ce qui se cache dans la boîte par ici. Crédit : Regan Vercruysse via Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

Masque hemlout, Nouvelle-Bretagne, culture Sulka, 1915, Berlin, Ethnologisches Museum. Crédit : Wikimedia Commons.

En effet, provoquer une émotion chez autrui par une production artistique ne va pas nécessairement de soi. En Nouvelle-Bretagne, on vous rétorquerait même peut-être qu’il s’agit d’une violation de l’intimité. Le fameux exemple du masque hemlout nous le prouve : lorsque son apparition, au village, provoque de trop intenses émotions chez une femme, les organisateurs de la cérémonie ont l’obligation de la dédommager. Une considération de ce type n’est-elle pas encore plus pertinente dans une société où les images nous volent parfois délibérément notre temps de vagabondage intérieur ? Si un artiste ne se considère pas uniquement comme son propre publicitaire, mais bien comme un acteur de la réflexion, a fortiori dans une démarche anticapitaliste, c’est un enjeu qu’il est forcé de prendre en compte dans la promotion de son art.

Matthias Grünewald, Retable de Tauberbischofsheim (détail), vers 1525, Karlsruhe. Moins connu que son illustre grand frère, le retable d’Issenheim, l’exemplaire de Tauberbischofsheim est pourtant d’une intensité spirituelle et artistique comparable. Crédit : Jean Louis Mazières via Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

Le danger du choc, c’est aussi qu’il passe très mal la postérité. Si certains ont pu, dans un contexte d’exposition clair et précis, et avec moult cartels explicatifs, déformer la signification donnée par Miriam Cahn à Fuck abstraction !, qu’en sera-t-il dans un siècle ? Un visiteur sans aucune connaissance du Caravage est-il encore choqué aujourd’hui par la Madone des pèlerins ? Plus prosaïquement, le choc a également du mal à défier la postérité… car parfois, l’œil s’habitue. Quel catholique est encore bousculé aujourd’hui par une crucifixion ? La production même de Christs en plâtre sulpiciens, des quasi contresens théologiques avec leur vigueur rose de gros gâteaux, a bien prouvé à quel point le choc premier de l’image du dieu mort était passé. Il a fallu le Christ de Germaine Richier, créé en 1950 pour l’église du Plateau d’Assy, pour secouer les esprits, et que l’image reprenne une vigueur de sens qu’elle n’avait que trop peu depuis le retable d’Issenheim. L’intention de Germaine Richier n’était même pas de choquer, mais plutôt d’interpréter scolairement le texte d’Isaïe. Et pourtant ce Christ, a priori insignifiant, questionne encore aujourd’hui.

Karel Stadnik, Station de croix n°7 de l’église de la Vierge Marie, 1973-5 Prague. L’artiste tchèque s’illustre par une œuvre qui réveille l’iconographie très rigide du chemin de croix, tout en questionnant l’exposition frontale de la violence. Chaque station reprend un événement du XXe siècle : ici, l’arrivée de Simon de Cyrène est suggérée par l’action héroïque de Maximilien Kolbe, qui se sacrifie pour remplacer un condamné à mort dans le camp d’Auschwitz. C’est l’intérêt du spectateur, et non le choc premier, qui lui permet de découvrir toute l’intensité de la scène. Crédit : Hakjosef, CC BY-SA 4.0

Mais comment fait-on alors pour dénoncer la violence d’un conflit armé ? Choquer semble incontournable. La solution réside peut-être dans l’exposition d’une violence à la fois subtile et contenue. Un modèle en la matière est probablement le Saint Sérapion de Francisco Zurbaran. Le discret tableau du Wadsworth Atheneum paraît peut-être anodin à première vue : un homme qui dort, assez profondément. Mais assez pâle pour qu’au prix d’une observation plus attentive, l’on constate sa mort.

Trop banal ? Rimbaud l’a aussi fait ? Mais si vous vous penchez vers le cartel, vous découvrez que Sérapion est mort éviscéré, et que le blanc scapulaire qui couvre son corps n’est pas un détail anecdotique… mais le voile qui cache la violence de ces tripes mises à nu, et ne la révèle qu’à la personne initiée, celle qui choisit de prendre un temps pour décrypter l’oeuvre.

Sacrifice d’Iphigénie (détail), maison du poète tragique, Pompéi, Naples, Musée Archéologique. Crédit : Carole Raddato via Flickr, CC BY-SA 2.0

Depuis l’Antiquité et le peintre Timanthe, voiler la douleur est considéré comme un des meilleurs moyens de la rendre plus intense. N’en serait-il pas de même pour la violence ? Sa meilleure représentation est peut-être celle qui ne vous agrippe pas au visage contre votre volonté lorsque vous traversez un musée, mais celle qui demande à être décryptée pour mieux se révéler à vous dans son caractère intolérable.

Adopter cette vision, c’est développer un art du consentement, qui nécessite que l’on s’en approche doucement par ses perceptions et/ou son intelligence, et n’en résonne par la suite que plus fort en nous, car il a réussi à pleinement nous impliquer. Nous avons tous à l’esprit une scène de film, un extrait de livre, un tableau que nous aurions aimé ne pas voir, trop violent, trop insupportable, et qui nous trotte encore dans la tête de temps en temps. Représenter la violence de manière plus subtile et graduelle, c’est empêcher qu’elle viole notre imaginaire, c’est nous laisser la possibilité de nous arrêter en cours de route, si la tension de l’œuvre nous devient trop insupportable.

A l’heure où la question des trigger warnings se pose de plus en plus fréquemment, c’est aussi veiller à proposer des expositions inclusives, où chacun puisse se rendre sans appréhension. Une œuvre d’art peut nous choquer – doit parfois même le faire. Mais une œuvre d’art ne doit pas traumatiser, dans un monde qui sait très bien le faire tout seul. Une œuvre d’art ne devrait jamais être une mauvaise rencontre.