Mielleuse, fruitée, acidulée, la parole poétique nous fait voyager au milieu des saveurs sucrées. Convoquant des symboles très différents, jouant sur le sens des mots, conjuguant nos différents sens : toutes les excuses sont bonnes pour contempler un monde au goût sucré !

La satire à la sauce aigre-douce

« Au lecteur », Les Regrets, Du Bellay (d’après la traduction Livres de Poche) : « Ce petit livre, lecteur, que nous te donnons maintenant, a un arrière-goût composite : celui du fiel, en même temps que celui du miel et du sel. »

A tout réquisitoire salé contre la société, à toute indignation, et donc à tout fiel, il faudrait ajouter un peu de miel d’après Du Bellay. Bien qu’il soit surtout connu pour ses élégies (seum et amertume), le poète a bien précédé Molière dans la critique de l’hypocrisie des courtisans (ici, de la cour pontificale romaine). Quoi de plus ironique que de mimer les manières mielleuses de ces personnages qui cherchent à « Seigneuriser chacun d’un baisement de main » ? Au fiel de la colère de Du Bellay contre le luxueux train de vie que mènent les courtisans, se mêlent d’une part d’autres registres (tout n’est pas vindicatif) et d’autre part un peu d’ironie douce-amère.

Rimbaud, Poésies, II : « Ce qu’on dit au poète à propos des fleurs » : « Oui, vos bavures de pipeaux / Font de précieuses glucoses ! » IV. « Ton quatrain plonge aux bois sanglants / Et revient proposer aux Hommes / Divers sujets de sucres blancs, / De pectoraires et de gommes ! »

Rimbaud s’érige contre tout ce qui est « fadasse », trop convenu, doucereux et univoque. C’est grâce à ce dieu de la poésie qui a su trouver la Beauté – cet idéal éthéré, écœurant et glucoseux – « amère » (Une Saison en enfer) que les poètes ont abandonné les poèmes-barbapapa pour des trucs un peu laids, un peu trash, un peu… ancrés dans le réel finalement ? (Bon d’accord, Baudelaire avait déjà bien déblayé le chemin).

Abondance, fertilité, érotisme : le sucre, que de promesses !

Exode 33, 1 – 3 : « Le Seigneur parla à Moïse : « Va, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d’Egypte, monte d’ici vers la terre que j’ai juré de donner […]. Monte vers une terre ruisselant de lait et de miel. » (source : aelf.com)

Le miel et le lait évoquent ici ce qui est agréable, doux, mais aussi précieux. Pour qu’il y ait lait et miel, il faut qu’il y ait alliance entre la nature et l’homme, et donc harmonie et paix. Là où ça devient intéressant, c’est lorsque certains commentateurs rapprochent le lait et le miel des fluides corporels, et donc de la fertilité – quel que soit le sexe. Cette image biblique archi-connue aurait-elle un sens caché érotique ?

Verlaine, Jadis et naguère, « Luxures » : « Chair ! ô seul fruit mordu des vergers d’ici-bas, / Fruit amer et sucré qui jutes aux dents seules / Des affamés du seul amour, bouches ou gueules, / Et bon dessert des forts, et leurs joyeux repas »

Ce poème suggère que des amoureux ont faim l’un de l’autre, ce qui renvoie à plein d’expressions (comme « se dévorer du regard »), à des images poétiques (la bouche de l’être aimé devient coupe à laquelle on vient boire), mais aussi au sémantisme du sucré, puisque le sucre et l’amour partagent plein de points communs (la douceur, le fait d’être addictif…). Cette richesse sémantique fait que ces quelques vers cités peuvent être lus de plein de façons différentes (littéraire, romantique, érotique…).

Une douceur trompeuse

Si l’amour et le sucre, par leur chair, leur sucre et leur jus identiques, sont un seul et même fruit, alors ils ont aussi en partage l’a mertume et la tromperie (le même vers dans le fruit que les manières mielleuses des courtisans à la cour pontificale selon Du Bell ay !), d’où l’expression « faire sa sucrée » employée par le même Verlaine dans « Femme et chatte » (section « Caprices », Poèmes saturniens) pour inciter le lecteur à se méfier autant de la femme que de la chatte, toutes deux « rentr[an]t [leur] griffe acérée ».

Le sucre est ainsi associé à l’amour trompeur à cause de son côté séducteur. C’est ce qui incite Ronsard dans une de ses Chansons à multiplier les qualificatifs se référant à son amante, quitte à se contredire tant l’ambiguïté est grande : d’ « angelette », la femme aimée devient « Toute ma petite malice », et ce, au prisme d’une comparaison avec des aliments sucrés – le miel et la réglisse –… Méfiance, donc ! Chez les poètes, le sucre, élément lyrique par excellence si l’on se réfère au livre de l’Exode ou même au poème « Luxures » de Verlaine, a donc autant une connotation positive que négative. S’il peut se manger, il ne rassasie pas, et s’il soulage et apaise, cela n’est pas sans risque d’assujettissement. C’est pourquoi, dans un seul et même vers, dans une seule et même chevelure, Baudelaire réunit « l’odeur du tabac mêlée à l’opium et au sucre » (« Un hémisphère dans une chevelure », Le Spleen de Paris). Quelle fragrance complexe !

Offrir des « mosaïques de gâteaux »

Et pourtant ! Les poètes ne se lassent pas de ces comparaisons (trop abondantes pour être toutes citées ici !) parce que justement, il y a ambivalence, nuance et contradiction. Même dans les satires les plus vindicatives et même dans les éloges les plus dithyrambiques, du fait de la richesse de ce sémantisme commun, une once d’ambiguïté demeure… C’est ce dont on peut s’apercevoir dans le réquisitoire contre le sucre de Tholomyès (Les Misérables, VII) – je me permets de le citer tant le lyrisme est, comme toujours chez Totor, incommensurablement poétique – : « Tu es faite pour recevoir la pomme comme Vénus ou pour la manger comme Eve » et « Vous n’avez qu’un tort, ô femmes, c’est de grignoter du sucre. O sexe rongeur, tes jolies petites dents blanches adorent le sucre. ». Peut-être peut-on opposer les verbes « recevoir » et « manger » et au contraire, assimiler « rongeur » à « adorent ». Il y aurait deux conceptions du sucré (et de l’amour !) qui s’opposeraient : celle consommatrice (qui donne lieu à l’addiction comme on l’a déjà vu) et celle du don désintéressé, qui porte des fruits. C’est donc un problème de réception-consommation qui nous occupe !

Victor Hugo, Les chansons des rues et des bois, « Fêtes de village en plein air » : « La bière mousse, et les plateaux / Offrent aux dents pleines de rire / Des mosaïques de gâteaux. »

Par ailleurs, cette autre image pittoresque hugolienne nous fait observer combien le sucre joue un rôle social. Qui n’offrirait pas une part de gâteau à ses invités lors d’un anniversaire ? Il semble que le sucre soit un incontournable des rassemblements joyeux. Difficile de le proscrire à tout jamais sans passer pour un trouble-fête…

Ivresse poétique et orgie de sucre !

Jean-Baptiste Clément, « Le temps des cerises » : « Quand nous chanterons le temps des cerises, / Et gai rossignol et merle moqueur / Seront tous en fête ! / Les belles auront la folie en tête / Et les amoureux le soleil au cœur ! »

Les aliments sucrés, parce qu’ils ne nourrissent ni n’abreuvent le gourmand insatiable, donnent lieu à de véritables festins, à une consommation démesurée… Le sucre lors des fêtes abroge les limites et restrictions ! Dans le cas du « Temps des cerises », il symbolise en plus l’insouciance : les cerises des temps idylliques deviennent semblables aux taches de sang des temps de guerre lorsqu’il n’est plus temps de les cueillir. On a donc, avec le sucre, une morale plutôt horatienne et épicurienne (Carpe diem, etc.).

Si l’on pense en termes de boissons, le lecteur peut être invité à une bacchanale poétique[1], d’autant plus que le vin a été perçu dans de nombreuses civilisations comme un symbole de vie, d’éternité, de jeunesse et de renouveau. On pourrait là encore citer Rimbaud (« Le bateau ivre »), Baudelaire (« Enivrez-vous ») ou Verlaine (« Il Baccio »), mais pour varier un peu… voici un extrait de l’œuvre Rubaiyat (c’est-à-dire « quatrains ») d’Omar Khayyâm, un poète perse du XIIe siècle : « Bois du vin… c’est lui la vie éternelle, / C’est le trésor qui t’es resté des jours de ta jeunesse : / La saison des roses et du vin, et des compagnons ivres ! / Sois heureux un instant, cet instant c’est ta vie. ».

En bref : les poètes vous recommandent les mets sucrés à condition de les recevoir et non de vous les procurer vous-mêmes pour une consommation purement égoïste. De fait, le sucre est quelque chose de social, il se partage dans les moments festifs. Il n’en n’est pas moins un fameux séducteur, plein de promesses en ce qui concerne l’amour, l’extase, le renouveau, l’insouciance, etc., mais en ce qui concerne la liberté, la sincérité et la santé… Néanmoins, si vous aimez le sucré, l’amour et la poésie, saupoudrez donc votre vie de po’aimes et jetez-vous corps et âmes dans des expériences lyriques à base de sucre, vous vivrez certainement des choses ahurissantes (n’hésitez pas à contacter la rédac’ pour nous faire part de vos témoignages à ce propos) !

Blandine

[1] Si vous aussi voulez être ivres de poésie, je vous recommande la série de podcasts de France Culture sur le sujet.

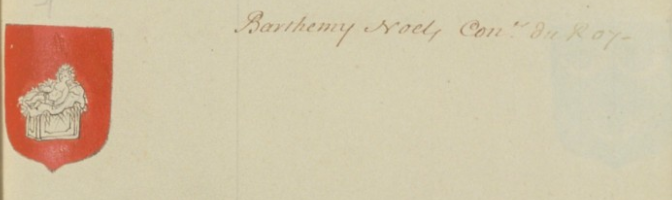

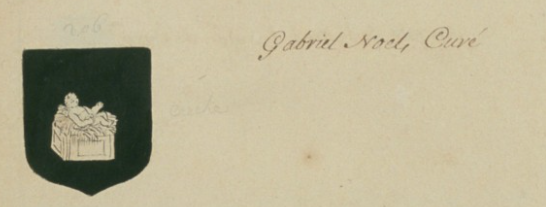

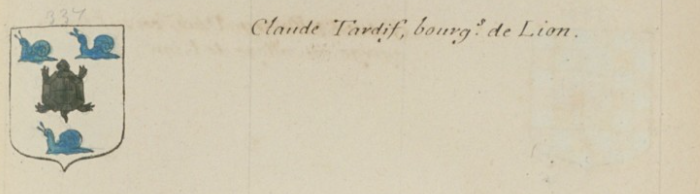

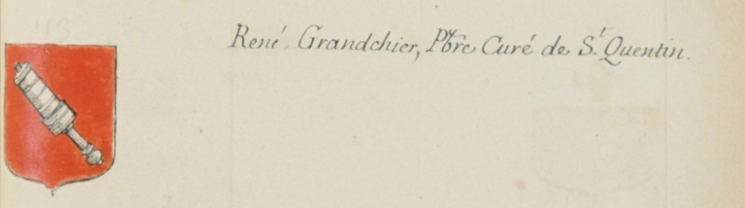

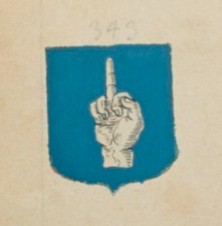

Mais bien sûr, tout le monde n’a pas voulu s’acquitter de ce nouvel impôt déguisé. Qu’à cela ne tienne ! La famille d’Hozier, en charge de l’armorial, demande aux commis de créer des armes dites « d’office » aux réfractaires. Environ la moitié de l’armorial sera alors rempli d’armoiries de ce type à partir de 1699. Si jusqu’en 1701, les commis pouvaient laisser libre cours à leur imagination en attribuant de simples armes parlantes ou des combinaisons moqueuses, leur apport est ensuite régulé et ils n’utilisent alors que des combinaisons mécaniques de pièces, meubles et couleurs. Ce qui est à mon avis nettement moins drôle.

Mais bien sûr, tout le monde n’a pas voulu s’acquitter de ce nouvel impôt déguisé. Qu’à cela ne tienne ! La famille d’Hozier, en charge de l’armorial, demande aux commis de créer des armes dites « d’office » aux réfractaires. Environ la moitié de l’armorial sera alors rempli d’armoiries de ce type à partir de 1699. Si jusqu’en 1701, les commis pouvaient laisser libre cours à leur imagination en attribuant de simples armes parlantes ou des combinaisons moqueuses, leur apport est ensuite régulé et ils n’utilisent alors que des combinaisons mécaniques de pièces, meubles et couleurs. Ce qui est à mon avis nettement moins drôle.