D’après le Paysage aux Affiches de Picasso, 1912, The National Museum of Art, Osaka. Crédit : Coralie Gay

Ceci est une déclaration d’amour au MAGGI.

Lecteur, ne ris pas. Que me jette la première pierre l’être qui n’a jamais utilisé ni bouillon Kub, ni arôme MAGGI. Celui qui n’a jamais relevé sa soupe ou son riz de quelques gouttes brunes, sorties de ce flacon tout de rouge et de jaune vêtu. Et, si tout le monde connaît le MAGGI, si nous sommes nombreux à en relever nos plats dans les moments d’intense flemme culinaire, qui ici en connaît réellement l’histoire ? Qui sait que, grâce au MAGGI, Picasso et les Africains partagent une autre passion que les masques traditionnels ? Parce que la magie c’est bien, mais que la nourriture aussi, partons ensemble nous interroger sur la naissance de ce célèbre petit arôme.

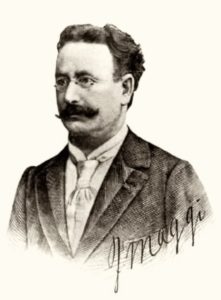

L’homme de la situation : Julius Maggi

Julius Maggi. Crédit : Wikimedia Commons

S’il y a un monsieur vers qui se tourner pour percer les secrets de l’arôme, c’est probablement Julius Maggi. La très sérieuse page web Histoire de l’entreprise MAGGI nous apprend que l’entrepreneur, né en 1846, est un homme « engagé et passionné ». Rien que ça. Et que le MAGGI était un véritable projet social à destination des travailleurs. Rien que ça là encore. Lecteur, ne ris toujours pas, l’arôme qui assaisonne tes pâtes possède un historique complexe.

Fils d’un propriétaire d’usines né en Italie, Julius base sa propre entreprise de farines de blé près de Zurich. Il conçoit très vite les mutations qui se font jour dans le monde du travail suite à l’industrialisation. La place de la femme est à la cuisine ? Le XIXe siècle la situe plutôt à l’usine, avec à la clé, moins de temps passé au foyer à préparer la nourriture. L’exode rural mène également à l’abandon des comportements alimentaires autosuffisants. Julius Maggi conçoit donc comme un impératif de produire industriellement de la nourriture peu chère et de qualité.

C’est la rencontre du chef d’entreprise avec le médecin Fridolin Schuler et la Société suisse d’utilité publique, en 1882, qui le décide à inventer de nouvelles farines de pois et des haricots en poudre, à haute valeur nutritionnelle. C’est également le début des soupes instantanées… en 1885 (eh oui, vos petits ramen du soir sont de vrais grands-pères) !

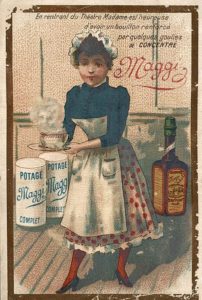

Faute de pouvoir vous montrer ce cher Serge, voilà une réclame un peu plus ancienne de MAGGI… Crédit : Wikimedia Commons

Et notre saint arôme MAGGI, exclusivement végétal, naît en 1886.

Il se décline en cubes dès l’année suivante. Très exigeant en termes de communication, Julius Maggi fait immédiatement protéger les noms et logo du produit. Il est également l’un des premiers à utiliser les plaques émaillées, et fait appel aux meilleurs publicitaires de l’époque, tel Leonetto Cappiello, auteur d’affiches pour le chocolat Poulain ou le vin Dubonnet. Campagnes publicitaires sur les bateaux-mouches, distribution gratuite d’échantillons et cartes de fidélité, tout le concept était extrêmement bien rodé. Bien plus tard, dans les années 1980, l’entreprise va pousser le vice de la communication jusqu’à faire réaliser ses publicités par Jean-Jacques Annaud ou Serge Gainsbourg. Quand on vous disait que le MAGGI, c’était très sérieux !

J’en vois un au fond de la salle qui se gausse et assène qu’il n’a jamais consommé de MAGGI, que cette sauce brune et fade inconnue au bataillon ne trouvera jamais grâce à ses yeux. Mais j’ai conscience de m’adresser à un public étudiant, friand de Tupperwares de pâtes et de purée en flocons… Car oui, Mousline, la douce compagne de vos soirs de révision, a elle aussi été inventée par la société MAGGI en 1963. Nous sommes alors aux prémices des protestations étudiantes qui vont éclater dans toute leur superbe en mai 68. Alors, l’arôme MAGGI ne serait-il pas un peu… magique ?

Et l’Afrique, me direz-vous ? Et Picasso ?

Le bouillon Kub s’invite au Mali !

Angelina A. van Achtenberg, Une enseigne pour les cubes MAGGI, 1993. Crédit : collection Van Achtenberg via Wikimedia Commons, licence Creative Commons 4.0

Si la marque a été rachetée en 1947 par Nestlé, notre charmante petite bouteille brune existe toujours, et MAGGI s’est même classée en 2019 comme la 3e marque alimentaire la plus choisie au niveau mondial. L’arôme connaît notamment un succès fulgurant en Afrique, où beaucoup de recettes le mentionnent, et où 100 millions des célèbres Kub s’écoulent chaque jour ! A tel point que la marque a dû s’adapter aux goûts locaux, et incorporer dans sa recette, selon les pays, un goût de crevette ou du manioc. Alors, vous êtes convaincus cette fois ?

Allez, la touche d’histoire de l’art qui vous a maintenus en haleine durant tout cet article. Le Picasso. Car vous apprendrez qu’en 1912, le maître du cubisme s’est entiché du bouillon Kub, qu’il a même fait figurer dans une petite huile sur toile, Paysage aux affiches, détenue par le musée d’Osaka. La réflexion sur le Kub/cubisme a même fait l’objet d’un article de Maria Elena Versari dans une revue de recherche, en 2003 (allez jeter un œil sur Persée). De quoi vous donner de belles idées pour vos sujets de masters.

C’est moche mais on le place quand même en tout petit tout en bas parce qu’on est des rédacteurs très très sérieux dans nos investigations : MAGGI® est un nom réservé donc voilà, petit ® pour être en toute légalité.