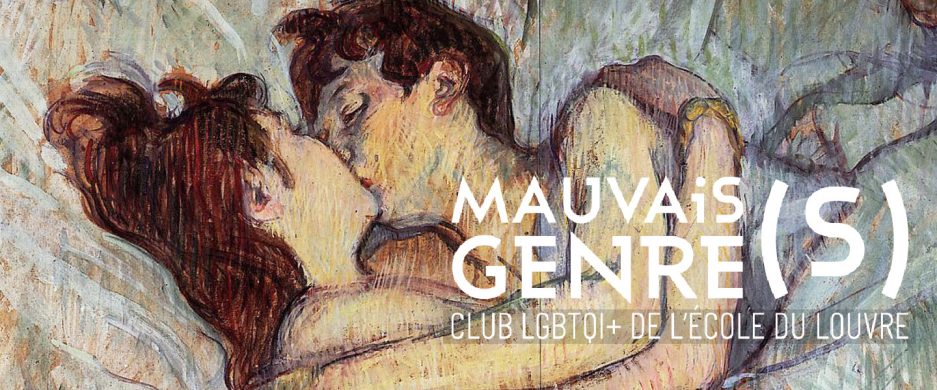

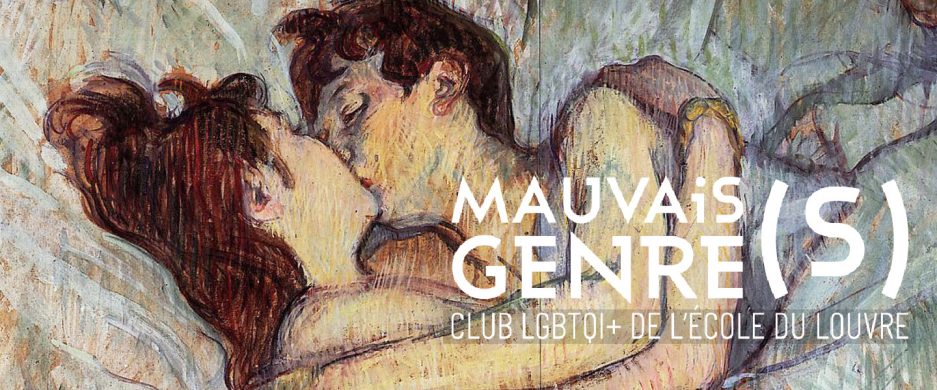

Paris, dimanche, 12h. Votre rédaction préférée part bruncher (dure journée de boulot n’est-il pas?). Qu’en avez-vous à faire vous demandez-vous? Eh bien déjà moins de graine, et puis nous brunchons de manière studieuse! Ce brunch, organisé par Mauvais Genre(s) pour accueillir leurs nouveaux membres, fut l’occasion pour nous d’enquêter sur leurs projets à venir.

Pour cela Stephany, la présidente, Kevin, le responsable du pôle écoute et Marco, le responsable du pôle blog, ont accepté de répondre à nos questions.

Pouvez-vous nous présenter le club en quelques mots ?

Stephany : Nous sommes un club qui a pour but la visibilisation des élèves LGBTQIA+ dans l’enceinte de l’EdL et la création d’un espace positif et safe pour ces étudiants en particulier. Safe ça veut dire que c’est un espace où des personnes qui habituellement subissent des discriminations savent qu’elles sont dans un milieu où ces micro-agressions ou ces plus graves agressions -comme les agressions homophobes, les insultes- ou même juste des propos déplacés n’apparaîtront pas, ou en tous cas s’ils apparaissent seront repris et corrigés par les membres du club et/ou par les personnes concernées directement.

Les missions du club sont des missions de partage, d’écoute, de prévention et de vulgarisation, que ce soit de la vulgarisation des termes et des pratiques LGBTQI+, d’Histoire de l’Art queer, … On essaie de mettre à disposition un bagage pour que les personnes LGBT au sein de l’École -et au-delà si on a un impact au-delà- puissent s’approprier l’héritage, les aspects et les concepts de leur communauté. Et aussi pour que les personnes qui ne fassent pas partie de la communauté LGBT, donc les personnes hétérosexuelles cisgenres, puissent comprendre ces aspects et puissent avoir un moyen d’apprendre et du coup de pouvoir comprendre les personnes qu’ils et elles côtoient tous les jours dans l’enceinte de l’École; et que par conséquent on arrive à étendre l’espace safe à l’intérieur du club, idéalement -c’est utopique- à toute l’École.

Kevin, est-ce que tu peux nous parler un peu plus du pôle écoute ?

Kevin : Bien sûr! Le pôle écoute on le conçoit comme un espace bienveillant et inclusif de la santé étudiante queer à l’Ecole du Louvre. Il est né après un besoin clair de prise en charge de la santé mentale à l’École.

Stephany : Et puis ça a été quelque chose qui a été évoqué vraiment dès la création du club. À la première assemblée générale de Mauvais Genre(s) en juin 2018 cette ambition est quelque chose qui est sortit très rapidement et qui a très vite mobilisé les gens présents à l’assemblée générale, en disant qu’on avait besoin et que c’était nécessaire qu’au sein du club il y ait une cellule d’écoute.

Kevin : Cette cellule d’écoute peut s’appliquer différemment, on propose aux étudiants de nous contacter sur les réseaux sociaux, par mail ou par discord. Et à partir du 22 octobre, tous les deux mardis, on va avoir une permanence à l’École. On souhaite vraiment avoir une présence qui soit pérenne, qui change la donne à l’École et change le stigmate de la santé mentale en fait. On la voit très négative et on n’en parle pas, on nous apprend à ne pas exprimer nos sentiments, à avancer, et c’est une chose contre laquelle j’aimerais lutter.

Le pôle écoute se compose vraiment de plusieurs personnes différentes et qui se complètent je dirais. On aimerait que chaque aspect de chaque personne du pôle écoute puisse aider les personnes concernées. Il y a des personnes racisées, trans, non cis (n.d.l.r. : cisgenres), qui viennent de différents milieux sociaux, qui ont vécu différemment l’École et qui sont à différents stades de leur vie au niveau de leur âge, de leurs études, … Ça me paraît très important.

Une fois par mois on aimerait organiser un événement pour avoir un contact avec les gens en plus de cet aspect toujours très …. On est là pour parler des mauvaises choses mais on aimerait aussi pouvoir parler des bonnes, et donc une fois par mois on ferait une table ronde où l’on veut vraiment échanger avec tout le monde.

Et pour moi l’objectif premier du pôle écoute c’est de mettre en place une liste de personnel de santé que l’on veut le plus inclusif et bienveillant possible ; après bien sûr on ne pourra pas s’assurer totalement de ces faits mais on essaie de rediriger les gens vers des professionnels qui leur conviennent.

Marco, est-ce que tu peux nous présenter le blog, qui a été créé cette année c’est ça ?

Marco: Alors non le blog a été créé l’année dernière….

LB: Ah ok, pardon

Marco : Mais c’est compréhensible parce que le blog a été créé l’année dernière, il a été lancé en ….

Stephany : … en janvier

Marco : Janvier ? Si tard ? Ouais, en janvier de l’année dernière. En fait créer ce blog c’est une idée qui était présente assez tôt dans Mauvais Genre(s) et qui a été à la charge du pôle comm’ l’année dernière. Effectivement le problème c’est que l’année dernière l’animation du blog a été quelque peu hésitante, c’était une année test.

Stephany : Et puis le fait est que la comm’ était trop occupée pour pouvoir se consacrer au blog.

Marco: C’est ça, et du coup la création d’un pôle spécifique cette année va rendre la chose un peu plus rigoureuse dans l’organisation, on va essayer d’avoir une véritable ligne éditoriale on va dire, pour le blog. Et surtout plus qu’une plateforme de blog où l’on écrit juste des billets sur ses ressentis -qui vont exister, c’est ce qu’on va appeler des billets d’humeur- on veut s’en servir comme une plateforme de vulgarisation où l’on va pouvoir écrire des choses à la croisée des thématiques LGBT+ et/ou queer et des disciplines enseignées à l’école, que ce soit l’Histoire, l’Histoire de l’Art, l’archéo, l’anthropo, les sciences du patrimoine, les musées, les archives … Oui je pense que j’ai fait le tour *rires*

En fait c’est une volonté de vulgariser et de montrer que nos identités, ou plutôt des identités non cis-normées et/ou non hétérosexuelles, ont pu marquer l’Histoire, être parfois des inspirations, et des moteurs de création. C’est aussi une volonté de se placer « académiquement » on va dire -même si c’est de la vulgarisation on tend à une certaine rigueur scientifique- dans un monde qui est très peu dvpé en France en fait. Le champ de l’Histoire de l’Art queer se développe petit à petit dans le milieu anglo-saxon par exemple, il existe, mais en France c’est encore assez récent et il n’y a pas de lieu de diffusion de ce savoir. Donc nous ce qu’on a envie de faire de notre côté c’est d’expérimenter sur ça. Et ça reste un journal étudiant, qui a quand même visée à produire du savoir, à former nos élèves à l’écriture et à diffuser au plus grand nombre.

Stephany : et à partager les événements.

Marco : Et à partager effectivement: le blog c’est aussi un lieu de partage d’événement, même s’il n’a pas encore la même visibilité que nos autres réseaux sociaux. On va pouvoir parfois y expliquer plus en avant les événements qu’on fait. L’année dernière j’avais par exemple expliqué un peu plus l’origine de la journée de la jupe quand on avait fait notre événement avec le Défilé de l’Histoire. ça va être aussi le lieu où on va pouvoir relayer les événements du pôle écoute : l’année dernière on avait fait des comptes-rendus des LGBookT, qui sont les clubs lecture on va dire du pôle écoute. On va pouvoir aussi y relayer le pôle culture, qui a été nouvellement créé et qui va se charger de l’activité culturelle “IRL”, j’ai envie de dire, de Mauvais Genre(s) : donc des conférences, des visites, des partenariats avec des artistes.

Donc en gros le but du blog c’est de devenir un lieu de diffusion d’une vie culturelle et historique LGBT+ en fait.

Est-ce vous vous sentez soutenus et écoutés par l’École ?

Kevin : J’ai rencontré moi-même l’administration plusieurs fois et une fois avec Stéphanie. On sait qu’ils nous supportent et qu’ils nous soutiennent, après je pense qu’ils peuvent faire plus et qu’ils devraient aussi plus se remettre en question. Ils sont bienveillants et ils le revendiquent, mais on pourrait peut être aussi se demander pourquoi, avant qu’on arrive, ces changements n’ont pas eu lieu. Après ils sont en train de s’effectuer, et surtout grâce à Mauvais Genre(s): Stéphanie et Lexie ont rencontré une grosse partie de l’administration mercredi dernier (n.d.l.r. : le 9 octobre) et on essaie de mettre en place avec elle un rapport qui est sain et transparent. Dans l’idée on veut en être une prolongation chez les étudiants et un intermédiaire entre elle et les étudiants.

Stephany : Oui, plus qu’une prolongation, être un intermédiaire. Il ne faut pas non plus que les gens pensent qu’on est le petit toutou de l’administration.

Kevin : Non et puis s’il faut s’opposer à eux on est là!

Stephany : Non c’est vrai que l’administration est derrière Mauvais Genre(s) depuis le début en fait et j’ai rencontré très régulièrement Mr Raffalli l’année dernière. J’ai rencontré Mme Bador et Mr Raffalli ensemble l’année dernière et cette année, à chaque fois pour leur présenter le club, nos projets, ce qu’on voulait faire. Avec Kevin on a été invités à la réunion de service de mercredi matin (n.d.l.r. : le 9 octobre) pour parler un peu de transidentité aux membres de l’administration; ce sont Mr Raffalli et Mme Bador qui se sont occupés d’inviter les gens et ils ont fait venir la scolarité, les ressources humaines et les relations internationales. Ce qui fait que l’on avait facilement une bonne vingtaine voire plus de personnes devant nous qui nous ont écouté pendant une bonne demi-heure/40 min avec Lexie à leur expliquer les tenants et les aboutissants des difficultés des étudiants trans, ce que nous on pensait, les suggestions que l’on pouvait leur apporter pour faire en sorte que ça se passe mieux pour eux, pour alléger la procédure.

*qqn toque à la porte* « désolé y a eu un tout petit accident …. » ‘’j’ai entendu, qu’est-ce que tu cherches ? ‘’ « euh des éponges » […]

Donc oui on leur a expliqué les problèmes que rencontrent les élèves trans, les suggestions que nous on voyait, tout en sachant que c’est une administration et …

* qqn toque à la porte* « désolé est-ce que tu as aussi des serpillères ? »

Marco : Tu vas avoir tout ça sur l’enregistrement *rires*

Stephany : Ce sera un petit divertissement ! Bonjour Inès, j’espère que c’est pas trop chiant! * rires* Oui donc tout en sachant qu’il y a un cadre administratif fixe avec lequel on est obligé de faire avec parfois, et que eux sont obligés de faire avec aussi. Mais voilà leur expliquer comment ils pouvaient malgré tout, au-delà des impératifs d’administration, rendre la chose plus facile pour les étudiants queer et plus particulièrement les élèves trans.

Pour le reste je sais que Claire Barbillon a été très très claire avec les autocollants (les fameux), elle a réagit déjà très vite et aussi elle a très clairement dit, enfin pas officiellement mais elle a dit à l’un de nos membres qu’elle comptait être très vigilante sur ça ; quand je dis « ça » c’est tout ce qui est homophobie, racisme, ces questions-là. Et que s’il y avait la moindre chose qui se produisait dans l’enceinte de l’Ecole il fallait le signaler immédiatement et qu’il y aurait des conséquences immédiates. Elle nous l’a aussi confirmé de nouveau lorsque nous avons été reçus par elle et Mme Bador la semaine qui a suivi.

Donc je dirais que oui, on est soutenus par l’administration. Après ça reste une administration et forcément ils ne sont pas forcément conscients de tout, et c’est ce qu’on essaie de faire nous de notre côté en dialoguant avec eux et en leur mettant à disposition justement ce que je disais tout à l’heure, c’est-à-dire vulgariser les concepts et les aspects de la communauté queer et tout ce qui en découle, et du coup des choses dont ils ne peuvent pas forcément se rendre compte de là où ils sont. Déjà, ils ne se rendent pas compte des problématiques des élèves au sein de l’école, forcément de toutes les problématiques des élèves au sein de l’École mais encore moins sans doute les problématiques des élèves LGBTQIA+.

Sur votre page facebook, vous avez relayé le fait que maintenant chacun peut communiquer à l’administration le nom qu’il ou elle s’est choisi; est-ce que ça a découlé de cette discussion avec Mr Raffalli et Mme Bador ?

Stephany : En fait l’Ecole avait déjà cette procédure depuis longtemps, ils avaient déjà eu un élève transgenre -ils m’ont dit il y a 7 ans ou un truc dans le genre- et que du coup ils avaient déjà fait quelque chose de similaire à l’époque et en fait ils ont suivi cette procédure-là depuis. La seule difficulté en fait c’est que l’information n’était pas divulguée. Elle était dans leur tête quoi, ce qui n’est pas un mal mais du coup l’élève ne peut pas l’inventer!

Et effectivement la problématique qu’ils ont actuellement à propos de cette procédure -qui est maintenant une procédure obligatoire pour toutes les universités, facultés et organismes quels qu’ils soient- c’est qu’ils attendent la circulaire du Ministère de la Culture ; parce que celle qu’il y a eu jusque-là c’était de l’Enseignement supérieur, et comme l’Ecole dépend du Ministère de la Culture il faut qu’on attende cette circulaire-là pour que l’administration puisse communiquer officiellement dessus. La conséquence c’est que l’information n’est pas trouvable, et c’est pour ça qu’on leur a demandé si on pouvait divulguer l’information, la rendre accessible et plus simple ; et Mr Raffalli et Mme Bador qui étaient là à ce moment-là ont eu un regard sur ce qu’on a fait, ont approuvé et nous ont vivement encouragé à le faire.

Donc c’est pas Mauvais Genre(s) qui a tout déclenché, nous tout ce qu’on a fait c’est d’être le relais de cette information, de s’assurer que ce qu’ils avaient mis en place était satisfaisant aussi pour les étudiants, et là on essaie de voir si on ne peut pas simplifier la procédure pour rendre la chose encore plus simple et moins angoissante pour les étudiants; mais c’est des administrations donc ça bouge lentement, ça ne sera pas pour cette année. J’espère que ce sera pour l’année prochaine mais j’ai l’impression que je m’avance beaucoup.

J’ai une question plus générale à propos du Sidaction, si tu voulais nous parler plus des projets que vous avez déjà ?

Stephany : Maintenant qu’on a enfin nos petits membres qui nous ont rejoint on va pouvoir se pencher sur les projets de l’année, et celui qui arrive le plus immédiatement c’est ce qu’on avait organisé l’année dernière, c’est-à-dire ce qu’on a appelé la quinzaine du Sidaction. Sur deux semaines on va répartir des événements durant lesquels on va inciter les élèves ou les personnes qui participent aux événements à faire un don pour la recherche sur le sida par le biais de l’association Sidaction.

On va partir sur à peu près la même organisation que l’on avait faite l’année dernière, c’est à dire que l’on va faire ça la dernière semaine de novembre et la première de décembre (du 25 novembre au 8 décembre) et on va avoir une conférence comme on l’avait fait l’année dernière avec Thibault Boulvain sur la représentation du sida dans l’art ; sur l’histoire du Sida dans la communauté LGBT et plus largement en fait aussi.

On va refaire un afterwork avec un dragshow, où on incitera les gens à donner -encore et toujours-. La nouveauté sera que le pôle écoute s’occupera de faire une conférence de prévention pour que les gens soient vraiment informés des pratiques à risque et comment faire pour se protéger, pcq c’est quelque chose qui n’est pas inné et qui doit se maintenir. Et on doit veiller à ce que tout le monde puisse être en sécurité.

Kevin : Si je peux me permettre, sur une note plus positive c’est aussi de dire les avancées de la recherche et les solutions possibles, parce que on vit aujourd’hui avec le Sida, ce qui n’a pas toujours été le cas.

Stephany: Et la dernière chose c’est le buffet caritatif qu’on avait fait. On ira aussi faire la quête aux portes ouvertes de l’école *rires*

Marco : pour les parents d’élèves

Stephany: Les parents d’élèves ont de l’argent !

Kevin : Ça on est pas obligé de le dire… *rires*

Stephany : Si si on peut le dire ! En tous cas certains en ont, pour deux en tous cas. Donc le buffet caritatif où on va faire comme l’année dernière : on sera là toute l’après-midi je pense, ça avait bien marché, on va acheter plein de bouffe, inciter les gens à nous aider à ramener des choses. Peut-être qu’on aura encore un gâteau licorne ! Et on incitera les gens à venir manger et à déposer ce qu’ils veulent pour le Sidaction.

Marco : Sachant qu’il y aura aussi normalement des distributions de préservatifs.

Stephany : On va essayer d’avoir des préservatifs externes et internes pour que tout le monde puisse être concerné et protégé.

Marco : et normalement le pôle blog va aussi couvrir l’événement, même si c’est un peu plus distant, avec une série d’articles liés aux thématiques de la représentativité du sida dans l’histoire, et sûrement en lien avec la conférence.

Et pour une petite note de fin, que pouvons-nous vous souhaiter pour la suite ?

Stephany : Qu’est ce qu’on peut nous souhaiter pour la suite…. On se souhaite quoi ?

Kevin : Une bonne santé mentale et de l’argent.

Stephany : Un bon anniversaire ! De l’épanouissement je pense.

Kevin : Et de la bienveillance. Et le soutien des étudiants de l’École.

Stephany : Enfin on l’a en fait, mais il faut continuer à nous montrer du soutien, parce que ça fait vraiment très plaisir, et ça nous touche beaucoup à chaque fois.

Marco : Oui, que ce soit le soutien des élèves concernés ou même des alliés! Surtout des alliés, pour voir que l’on peut être aussi une porte d’information et de bienveillance pour eux, pour qu’ils puissent exprimer leur soutien, pour nous c’est important. C’est un peu fouilli….. *rire*

Stephany : On se souhaite plein de trucs, on s’aime putain les gars !

Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ?

Marco : Allez lire le blog ! *rires*

Kevin : Leur dire qu’il faut qu’ils prennent soin d’eux, surtout à l’Ecole du Louvre, parce que c’est un milieu très oppressant ; et que du coup le pôle écoute est là pour les aider.

Marco : Ah oui et que les élèves peuvent nous contacter.

Kevin : N’importe quand et n’importe qui surtout. Et ce serait bien si tu pouvais mettre nos contacts à la fin!

LB : Oui bien sûr !

Marco : On est ouverts aux partenariats ! *rires* Et on accepte les chèques !

Stephany : On a déjà tellement de choses à faire !

Kevin : Et on te remercie !

Stephany : Merci beaucoup!

Marco : Merci !

LB : Merci à vous !

Stephany : Cool, ben je vais aller constater ce qu’ils m’ont pété là quand même !

Interview menée par Inès Amrani pour le compte du Louvr’Boîte

Contacts pôle écoute Mauvais Genre(s):

Contacts pôle écoute Mauvais Genre(s):

-

https://mauvais-genre-s.com/le-pole-ecoute/

-

https://discordapp.com/invite/pFUC4x9 -> Serveur « Mauvais genre(s) »

-

Mail : pole.ecoutemg@gmail.com

Mail : mauvaisgenres.bde.edl@gmail.com

Blog : https://mauvais-genre-s.com

Si le titre de cet article vous donne quelques impromptus frissons d’envie, qu’il a provoqué chez vous une attention particulière, c’est qu’il y a matière à prendre chez vous. Avouez : n’avez-vous jamais rêvé de devenir chevalier, princesse ou roi quand vous étiez petit? Hein ? Qui n’a jamais rêvé de posséder un château ou de tout simplement pouvoir se pavaner dans les Cours européennes ? Toutes ces fictions qui font illusionner les p

Si le titre de cet article vous donne quelques impromptus frissons d’envie, qu’il a provoqué chez vous une attention particulière, c’est qu’il y a matière à prendre chez vous. Avouez : n’avez-vous jamais rêvé de devenir chevalier, princesse ou roi quand vous étiez petit? Hein ? Qui n’a jamais rêvé de posséder un château ou de tout simplement pouvoir se pavaner dans les Cours européennes ? Toutes ces fictions qui font illusionner les p

Un peu oublié de tous, François II est pourtant le fils d’Henri II et de Catherine de Médicis, donc petit-fils de François Ier et frère de Charles IX. Il avait tout pour bien réussir : couronné roi à seulement 15 ans, marié à Marie Stuart (oui la Marie Stuart qui a tenu tête à Elisabeth Ière pour défendre son pays, l’Écosse), tout ça sur fond de guerre de religion, mais une santé fragile a eu raison de ce roi au bout d’un an et quatre mois de règne seulement. Au final, c’est comme pour les Disney, le premier est toujours meilleur.

Un peu oublié de tous, François II est pourtant le fils d’Henri II et de Catherine de Médicis, donc petit-fils de François Ier et frère de Charles IX. Il avait tout pour bien réussir : couronné roi à seulement 15 ans, marié à Marie Stuart (oui la Marie Stuart qui a tenu tête à Elisabeth Ière pour défendre son pays, l’Écosse), tout ça sur fond de guerre de religion, mais une santé fragile a eu raison de ce roi au bout d’un an et quatre mois de règne seulement. Au final, c’est comme pour les Disney, le premier est toujours meilleur. Ou comment devenir roi de Madagascar tout en ayant été comte hongrois, colonel français, dirigeant militaire polonais et soldat autrichien. Maurice fait partie de cette noblesse qui au XVIIIe siècle se décide à l’aventure : les siennes vont rester centrées en Europe avant de se diriger vers Madagascar. Mais comment en est-il arrivé là me direz-vous ? Et bien, il faut justement avoir été comte hongrois, colonel français, dirigeant militaire polonais et soldat autrichien. En effet, après son arrivée en France, celle-ci décide de le récompenser pour ne pas qu’il livre des connaissances accumulées après une longue navigation. Il est donc décidé qu’il partira pour Madagascar afin d’y fonder un établissement de traite (normalement là vous devriez commencer à le voir venir). Il s’y rend et s’allie avec des troupes d’indigènes qui le reconnaissent comme roi. Toutefois, après deux ans pépouze, Maurice se fait avoir lorsqu’une commission d’enquête venue de France se rend compte qu’il n’a pas du tout exploré l’île et surtout qu’il s’est mis à dos tous les indigènes qui ne veulent plus échanger avec les étrangers. Bref, il a poussé le bouchon un peu trop loin Maurice.

Ou comment devenir roi de Madagascar tout en ayant été comte hongrois, colonel français, dirigeant militaire polonais et soldat autrichien. Maurice fait partie de cette noblesse qui au XVIIIe siècle se décide à l’aventure : les siennes vont rester centrées en Europe avant de se diriger vers Madagascar. Mais comment en est-il arrivé là me direz-vous ? Et bien, il faut justement avoir été comte hongrois, colonel français, dirigeant militaire polonais et soldat autrichien. En effet, après son arrivée en France, celle-ci décide de le récompenser pour ne pas qu’il livre des connaissances accumulées après une longue navigation. Il est donc décidé qu’il partira pour Madagascar afin d’y fonder un établissement de traite (normalement là vous devriez commencer à le voir venir). Il s’y rend et s’allie avec des troupes d’indigènes qui le reconnaissent comme roi. Toutefois, après deux ans pépouze, Maurice se fait avoir lorsqu’une commission d’enquête venue de France se rend compte qu’il n’a pas du tout exploré l’île et surtout qu’il s’est mis à dos tous les indigènes qui ne veulent plus échanger avec les étrangers. Bref, il a poussé le bouchon un peu trop loin Maurice. Bon déjà avec ce nom ça démarre pas super mais Jean a quand même pu régner : quatre (4) jours, de sa naissance à sa mort. Néanmoins, même en ayant vécu et gouverné sur une si courte période, le roi Jean I

Bon déjà avec ce nom ça démarre pas super mais Jean a quand même pu régner : quatre (4) jours, de sa naissance à sa mort. Néanmoins, même en ayant vécu et gouverné sur une si courte période, le roi Jean I Issu de la famille des Iturbides, Augustín naît à Valladolid en 1783. Mais quel rapport avec le Mexique ? Lorsque celui-ci prend son indépendance, les Européens ont considéré qu’aucune famille mexicaine n’était assez noble pour diriger le pays. C’est donc la famille d’Augustín qui prend la place le temps de trouver une solution permanente vu que la couronne espagnole ne proposait rien (en vrai ils croyaient juste pouvoir reconquérir la colonie). Face à tout ça, les conseillers de Gusgus lui ont vaguement soufflé à l’oreille de faire une Napoléon (en gros, se faire empereur soi-même sans que personne n’ait rien demandé). Face aux tensions, il choisira finalement d’abdiquer plutôt que de se faire renverser. Toutefois, l’histoire ne s’arrête pas là car il tentera de revenir mais sera capturé et fusillé. Morale : who does the malin falls in the ravin.

Issu de la famille des Iturbides, Augustín naît à Valladolid en 1783. Mais quel rapport avec le Mexique ? Lorsque celui-ci prend son indépendance, les Européens ont considéré qu’aucune famille mexicaine n’était assez noble pour diriger le pays. C’est donc la famille d’Augustín qui prend la place le temps de trouver une solution permanente vu que la couronne espagnole ne proposait rien (en vrai ils croyaient juste pouvoir reconquérir la colonie). Face à tout ça, les conseillers de Gusgus lui ont vaguement soufflé à l’oreille de faire une Napoléon (en gros, se faire empereur soi-même sans que personne n’ait rien demandé). Face aux tensions, il choisira finalement d’abdiquer plutôt que de se faire renverser. Toutefois, l’histoire ne s’arrête pas là car il tentera de revenir mais sera capturé et fusillé. Morale : who does the malin falls in the ravin. Ayant vécu au IVe siècle de notre ère, Jovien est un empereur romain en apparence banal. Peu connu, il n’a en effet régné que sept mois et vingt-et-un jours. On imagine tout de suite l’assassinat politique, l’attaque terrible, la bataille épique. Rien de tout ça pour Jo qui trouve la mort dans sa tente. Celle-ci porte à débat (la mort pas la tente), il serait soit décédé asphyxié par un brasero dans sa tente (déjà c’est pas glorieux), soit d’une indigestion, soit d’une intoxication aux champignons vénéneux. Dans tous les cas, il n’était pas doué pour le camping. PS : en cette saison des champignons, n’oubliez pas d’aller voir votre pharmacien en cas de doute sur la comestibilité d’un champignon (normalement ils ont des dépliants pour vous aider à reconnaître ceux comestibles).

Ayant vécu au IVe siècle de notre ère, Jovien est un empereur romain en apparence banal. Peu connu, il n’a en effet régné que sept mois et vingt-et-un jours. On imagine tout de suite l’assassinat politique, l’attaque terrible, la bataille épique. Rien de tout ça pour Jo qui trouve la mort dans sa tente. Celle-ci porte à débat (la mort pas la tente), il serait soit décédé asphyxié par un brasero dans sa tente (déjà c’est pas glorieux), soit d’une indigestion, soit d’une intoxication aux champignons vénéneux. Dans tous les cas, il n’était pas doué pour le camping. PS : en cette saison des champignons, n’oubliez pas d’aller voir votre pharmacien en cas de doute sur la comestibilité d’un champignon (normalement ils ont des dépliants pour vous aider à reconnaître ceux comestibles). Tyfenn Le Roux, votre dénicheuse des oubliés couronnés anonymes

Tyfenn Le Roux, votre dénicheuse des oubliés couronnés anonymes

Contacts pôle écoute Mauvais Genre(s):

Contacts pôle écoute Mauvais Genre(s):